【ペーパードライバー卒業】標識の確認、運転前の事前準備、これを見れば明日から運転ができる!

免許を取ってから時間が経っていたり、運転に苦手意識を持っていたりして、最初の一歩がなかなか踏み出せない——。

でも実は、正しい順序で基本を押さえることで、運転の不安はぐっと軽減されることをご存知ですか?

本記事では、運転初心者の方やペーパードライバーの方が「明日から運転できる」を目指して、知っておくべきとても重要な内容をぎゅっと1本のコラムにまとめました。

本気でペーパードライバーを卒業したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

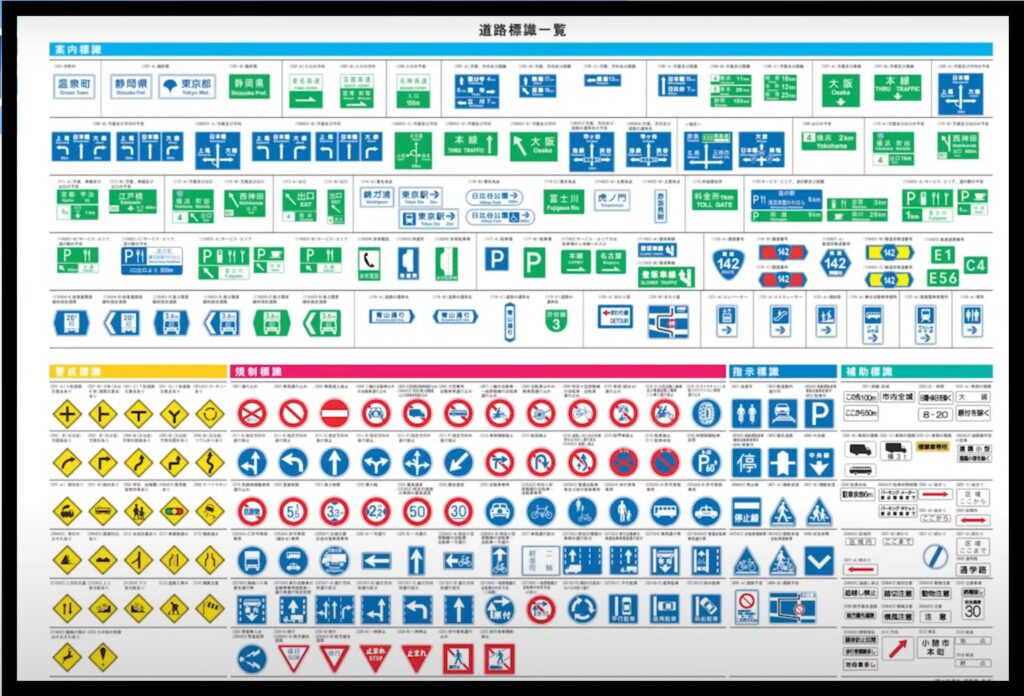

ペーパードライバー卒業!運転を始める前に絶対に覚えるべき標識(5つ)

日本には100種類以上の道路標識がありますが、すべてを一気に覚え直すのは大変です。

そこで今回は「最低限これだけは覚えておきたい5つの標識」を紹介します。

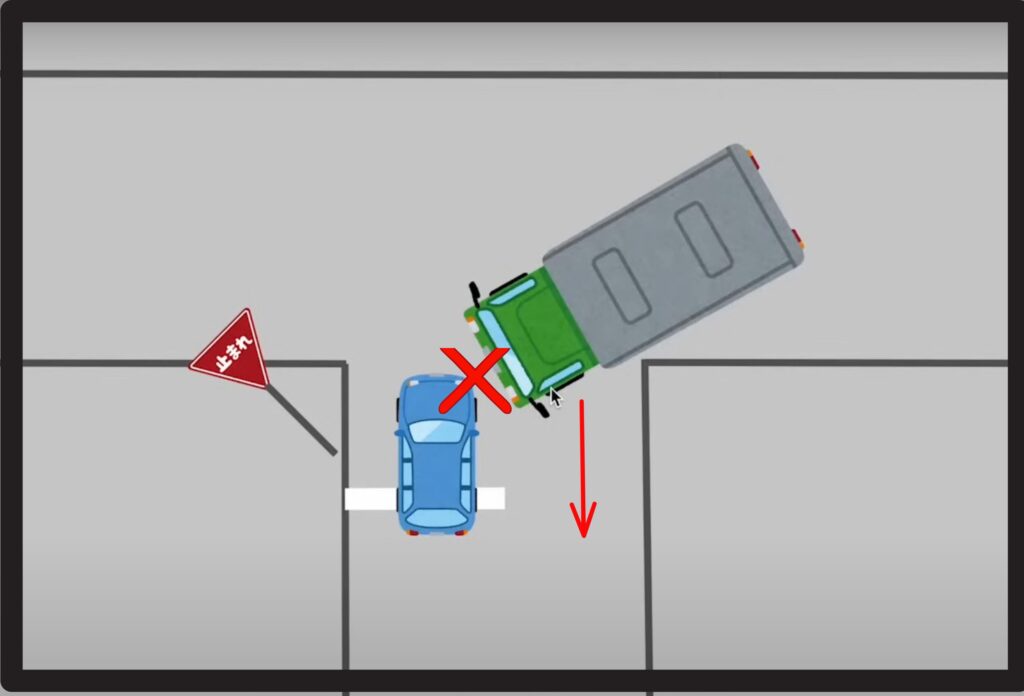

①一時停止

標識の中でも圧倒的に違反数が多いのが、赤い逆三角形で「止まれ」と書かれた「一時停止」の標識です。

重要なのは、標識の先にある“停止線”で必ず一旦停止すること。その理由は、例えば大きなトラックやバスなどが、右左折で進入してきた場合、こちらが停止線を越えて待機してしまうと、進路を妨害してしまい、対向車が曲がりきれなくなってしまうからです。

また、交差点の手前に引かれた白い線より少しでも前に出ると違反にもなります。

そのため、一時停止の標識を見つけたら、停止線でしっかりと停止した上で、左右の安全確認を確実に行うよう日頃から意識しましょう。特に見通しの悪い交差点では、車や自転車、歩行者の飛び出しに十分注意が必要です。

②車両進入禁止

赤い丸に白い横棒が入った「進入禁止」標識。これは一方通行の出口などに多く設置されていますが、この標識がある交差点では、そこに侵入することはできません。これを無視して進入すると正面衝突などの重大事故につながります。

よく似た標識に「駐車禁止(青い丸に赤線)」を示す標識がありますが、意味が全く違います。

進入禁止を見落とさないよう、交差点の角や道路の入り口に目を配る習慣をつけましょう。

③速度標識(最高・最低)

よく見かける標識ではありますが、一時停止に続いて2番目に多い違反となります。

突然ですが、道路に制限速度の標識がない場合の法定速度をご存知ですか?

意外と知らない方が多いのですが、一般道路の法定速度は60km/hが正解です。このことを知らないまま走ると、スピード違反になることもありますので注意しましょう。

また、標識に下線があるものは「最低速度」を示しています。高速道路などで見かけることがありますが、例えば「50」に下線がある場合、50km/h以下で走ると違反となります。読み間違いに気をつけましょう。

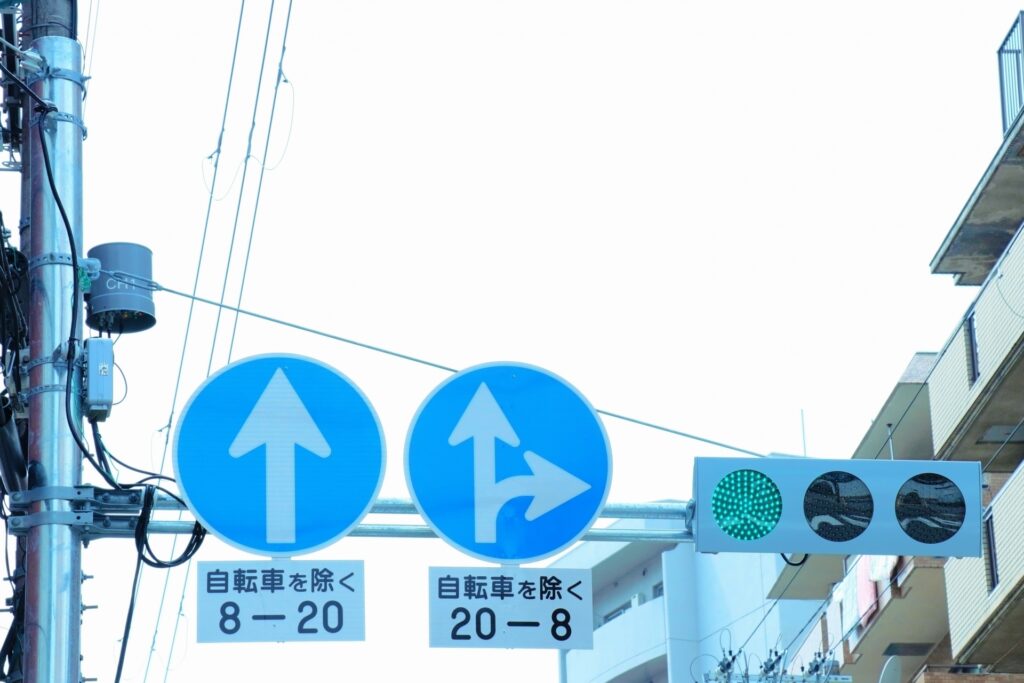

④指定方向外進行禁止

この標識は白地に青い矢印が描かれ、「進んでよい方向」が指定されています。矢印の向き以外に進むと違反になります。

すでに紹介した3つの標識以上に注意が必要となります。特に都心部では、この標識が多く設置されています。また、右折禁止や直進専用といった複雑な指定があることや、標識も小さく目立ちにくいため、よく見落とされます。パニックにならないよう、交差点に近づいたら早めに標識を探すように心がけましょう。

⑤横断歩道

青地に白い人のマークが描かれたこの標識のある場所では、歩道付近に歩行者がいる場合や立ち止まっている場合は、必ず停止し、歩行者が横断歩道を渡り切るるまで待機しましょう。横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるにもかかわらず、停止せず車を発進させてしまうと違反となります。

また、実際の交通事故においても、横断歩道での歩行者との接触事故が非常に多く発生しています。標識だけでなく「歩行者の動き」にも注目するよう意識しましょう。

■ 運転前にやっておくべき3つの準備とは?

運転時の安心感と安全性は、「事前準備」にかかっています。見落とされてしまうポイントなのですが、自分に合った運転の姿勢を把握することはとても重要です。

例えばミラーをしっかり調整しないまま、交通量の多い道路で車線を変更した場合、隣の車線を走る後続車がミラーに映らず、接触事故の原因になることもあります。事前にミラーを調整していれば、防げる事故ですし、何より安心して運転することができます。シートやミラーの調整は、基本的なことではありますが、運転においてはとても重要ですので、しっかり準備をしておきましょう。

それでは、出発前にやるべき基本操作を具体的に解説します。

シート調整

シート調整は全部で3つあります。レバーの位置や操作方法については、それぞれ画像を載せていますので、調整してみてください。

①シートの前後調整

座席に深く座り、背もたれに背中をしっかりつけます。ブレーキペダルを踏んだとき、膝が軽く曲がる位置が理想です。足が伸び切ってしまう位置だと、緊急時にブレーキをしっかり踏み込むことができません。シートの調整は、座席下にあるレバーで操作します。

②座面の高さ調整

続いて、座面の高さも重要です。座席横にあるレバーで上げ下げの調整ができます。調整レバーで自分に合った高さにしっかりセットしましょう。

③背もたれの角度調整

背もたれの角度は、ハンドルを握ったとき、ひじが少し曲がる程度がベストです。

運転の不安から前のめりな姿勢で運転される方が多いのですが、視野が狭くなったり、肩に力が入りやすくなるため危険です。

ハンドル操作がしやすい程度にひじが曲がる程度に調整しましょう。

ミラー調整

続いては、ミラー調整です。ミラーは“正しい姿勢で運転席に座った状態”で調整するのが鉄則です。座席の背もたれに体を預けたまま、必ず左手でミラーを調整するようにしましょう。ミラーの中央や右側を掴んで調整してしまうと乗車姿勢がずれるため、必ず左手でミラーの左側を掴んで、後方の景色が中央に映るように調整してください。

次にドアミラー(サイドミラー)です。

ドアミラーは、ミラーを縦に4分割するイメージしてください。左側の1/4にボディが映るイメージです。

調整する際は、運転席側のドアの辺りにLとRと書かれたボタンがあります。ミラーを見ながら左側の1/4にボディが映るよう調整してください。

また、駐車時は必ずドアミラーを格納する習慣をつけましょう。歩行者との接触や破損の危険を回避します。

シートベルトとロック確認

ドアロックも重要な安全対策です。自動でドアロックされない車に乗車される方は、特に注意しましょう。万が一の事故時でもドアが開きにくくなり、車外への放出リスクを軽減できます。

アクセルとブレーキの操作方法

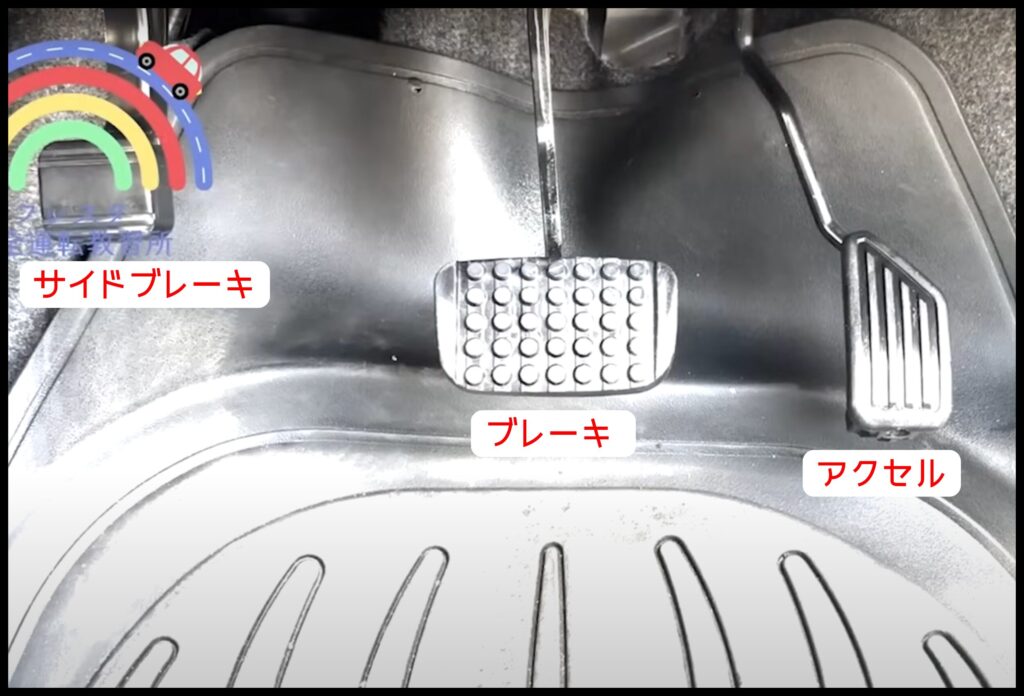

アクセル、ブレーキ、サイドブレーキの位置を画像で確認してみましょう。

ここで注意しておきたいポイントは、アクセルとブレーキの踏み間違いです。若年層から高齢者まで幅広い層で踏み間違いが発生していることをご存知ですか?

なぜ起こるのか?

車の設計上、アクセルペダルはブレーキペダルよりも「奥」にあります。アクセルからブレーキへと足をずらす際、かかととをつけたまま横移動すると、誤ってアクセルに足が当たりやすくなります。特に緊張しているときや焦っているときは、無意識のままアクセルを「ブレーキと勘違い」して踏み込んでしまうことがあります。

今すぐできる防止策

踏み間違いを防ぐには、日頃から次のポイントを習慣づけることが重要です。「踏み替える癖」を初めから体に覚えさせることで、意識しなくても安全な操作ができるようになります。

- ・ブレーキを踏む際は、必ず足を踏み替えて操作する(かかとをつけた状態で横へスライドさせないこと)

・発進前にアクセルとブレーキの位置を再確認する

・靴底が厚すぎない靴を選ぶ(ヒールやサンダルは避けること)

スイッチ・基本操作

運転操作には、ペダルだけでなく「スイッチ操作」も大事な役割を持っています。運転をスタートさせ、いざ操作しようと思っても、どこにあるのかパニックになってしまう方が結構多いです。特に運転に慣れていない方は、戸惑わないように基本操作を抑えておきましょう。

ウィンカーとライト

ウィンカーレバーはハンドルの右側にあります。上に倒すと左ウィンカー、下に倒すと右ウィンカーです。

次に、同じレバーを手首を回すように1段階ひねると「スモールライト」、2段階ひねると「ヘッドライト」が点灯します。夜間や雨天時には必ずライトを点けて走行しましょう。

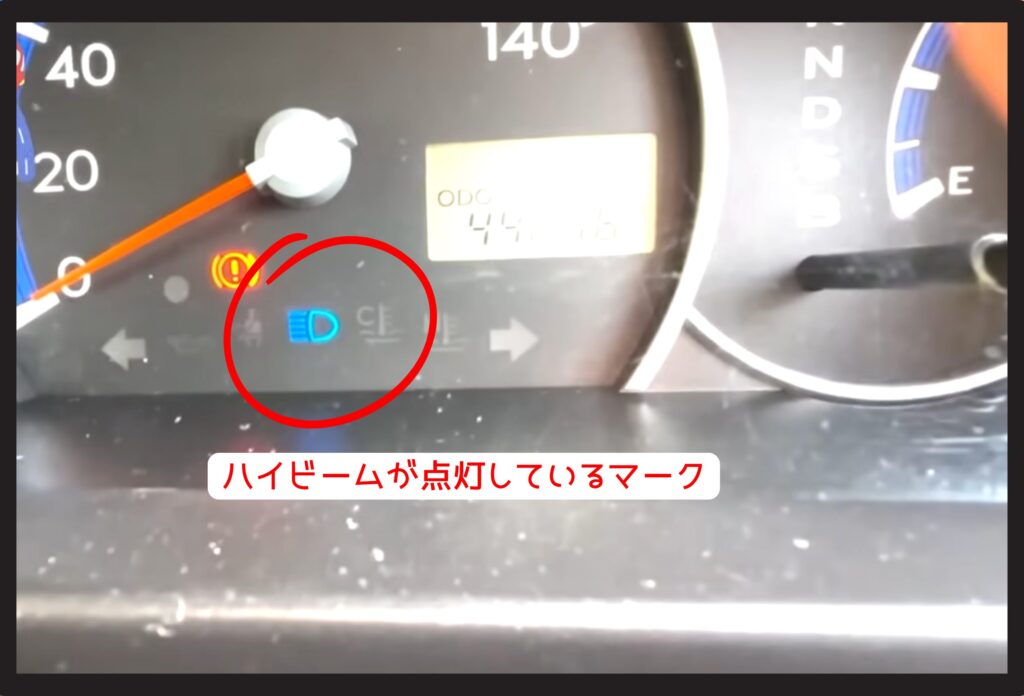

また、レバーを親指で奥に押すと「ハイビーム(青いランプ)」になります。夜の道など暗くて視界が悪い時に使用します。ただし、対向車がいるときはすぐに元のヘッドライトへ戻しましょう。相手の視界を奪い、大変危険です。ハイビームにしたまま気付かず運転し続けてしまうケースが、初心者の方に多くみられるので気を付けましょう。

ワイパー

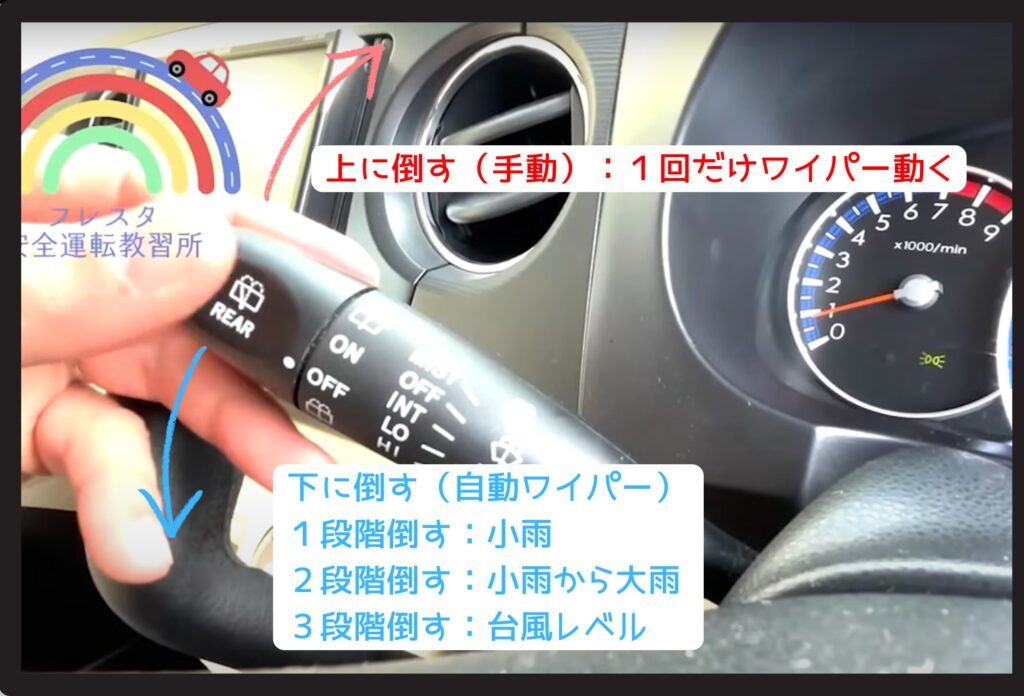

ハンドル左側のレバーで操作します。

上に倒すと”手動”で1回だけワイパーが動きます。

下に倒すと”自動”で動きます。下に1段階倒すと間欠(=いちばん低速)、2段階倒すと中速、3段階倒すと高速ワイパーになり、速さの調節ができます。

また、レバーを親指で奥に押すとフロントガラスにウォッシャー液が出て、自動的にワイパーが作動します。汚れがついて視界が曇る時などに使います。

シフトレバー(オートマ車)

基本的な位置とレバーの役割は次の通りです。

- ・P(パーキング):駐車時に使用

・R(リバース):バック時に使用

・N(ニュートラル):一時停止やけん引時

・D(ドライブ):前進用

「S」「B」などのギアがありますが、主に坂道やエンジンブレーキを利かせたい場面で使用します。初心者は通常「P」、「R」、「D」の3つを覚えてもらえれば問題ありません。

シフトレバーの表示の左側に、赤く点灯した「!(びっくりマーク)」がありますが、これは、サイドブレーキがかかっている状態です。運転に慣れない方は、サイドブレーキをかけたまま「D」にシフトレバーを動かし、アクセルを踏み込んでしまうことがあるので、発進前に必ずマークが点灯していないか確認しましょう。

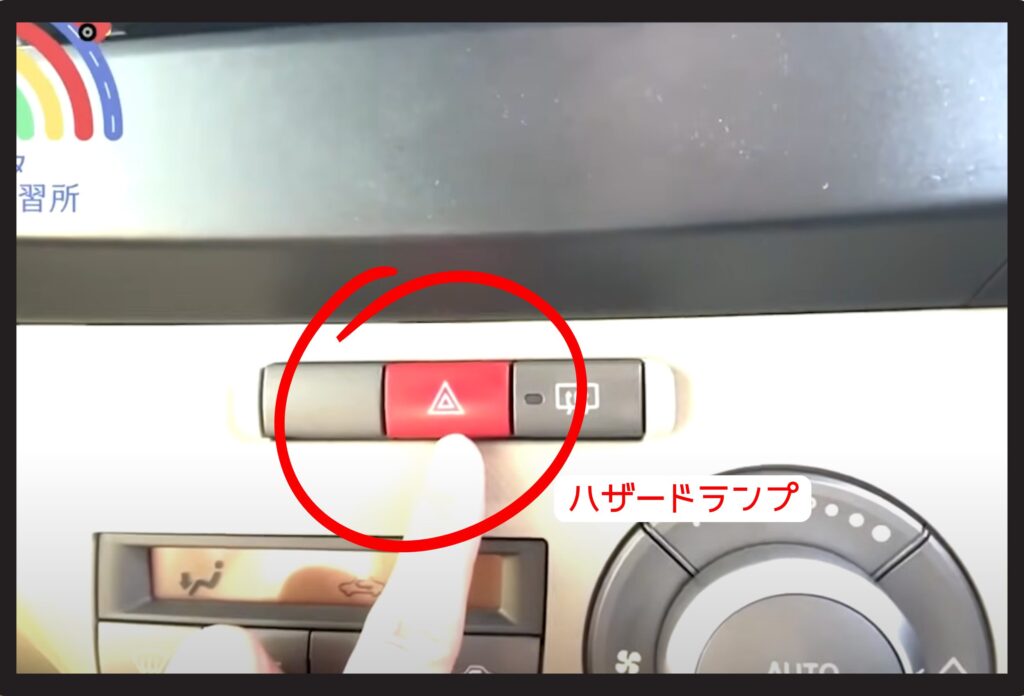

ハザードランプ

赤い三角ボタンで操作します。

路肩に停車することを後続車へ伝える際や、車道を譲ってもらったお礼をしたいとき、バック駐車を開始するとき等に点灯させます。

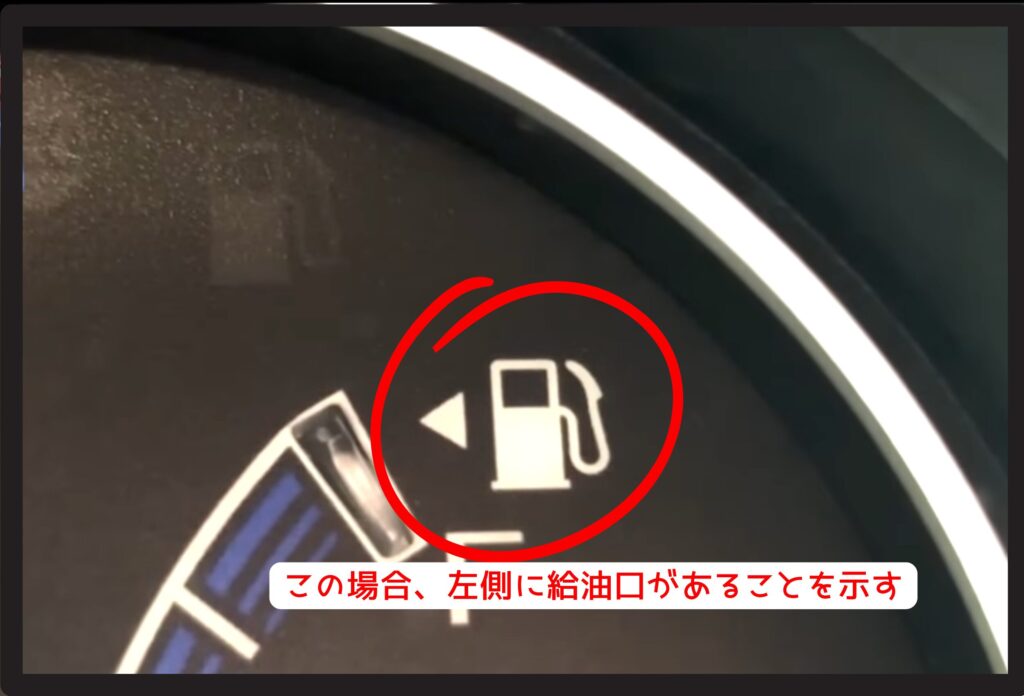

給油口の確認方法

メーター内のガソリンマークの横にある「三角形」が、給油口の位置を示しています。この画像の場合、三角形が左側についているので、給油口は車体の左側にあるということになります。給油時に焦らないためにもチェックしておきましょう。

運転の練習方法

ペーパードライバーを卒業するために重要なポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

- ・家族や友人などに自分の運転を見てもらう

・交通量の少ない時間帯を選ぶ

・区画の広い道路やスペースを選ぶ

・マイカーで運転する

最も簡単に練習できる方法は、家族や友人など知り合いにマイカーを使った運転を見てもらうことです。

ただし、いくつか注意点もあります。

例えば、身近な人に運転を教わる場合は喧嘩になってしまうことがよくあります。またマイカーでの練習は補助ブレーキがついていないので、その分事故のリスクも高くなってしまいます。

そこで、運転に慣れるまでは車庫入れや交通量の多い場所での運転は、同乗者の方に代わってもらうなど、絶対に無理をしないことが重要です。

怖くても「一歩目」がすべてを変える

久しぶりに運転をする時の第一歩は「怖い」という気持ちが強くあると思います。街中で運転をしている多くの人たちも今は当たり前に運転できていますが、初めて1人で運転した時は、あなたと同じような気持ちを抱えていたはずです。

でも、「怖い」という気持ち以上に、運転は人生の選択肢を大きく広げる手段のひとつであることを知ってほしいです。運転がきっかけで仕事の幅が広がることや、今まで行けなかった場所に行けるようになるなど、人生がガラっと変わります。今、運転できずに悩んでいるあなたへ伝えたいことは、「私たちと一緒なら、絶対大丈夫」ということ。私たちフレスタは、あなたの第一歩や挑戦を心から応援します。

ペーパードライバー講習を

お探しの方へ

ご安心ください。

運転に不安な気持ちがある方は、

あなた一人だけではないのです。

フレスタにやってくるお客さまは、あなたと同じ不安や悩みを抱えつ

つも、様々なことが原因で運転への第一歩を中々踏み出せずにいまし

た。

それでも何とか「自分を変えたい!」という気持ちで、フレスタの

ホームページへ辿り着いた方がほとんどなんです!